臨床検査部

紹介動画

臨床検査部理念・品質方針

大崎市民病院臨床検査部(以下検査部)は、大崎市民病院の理念の下、信頼される医療人として臨床検査を通じて質の高い医療を利用者に提供する。協調と融和を大切にして多機種連携のよる円滑な病院運営を目指し、高い専門性と探究心を持って業務を行う。コミュニケーション能力の高い人材を育成し、臨床検査を通じて地域医療に貢献するため臨床検査部の品質方針を以下に掲げる。

(1)検査部はISO15189の要求事項を遵守し、迅速で正確、付加価値のある信頼性の高い検査情報をすべての利用者に提供する。

(2)検査部はISO15189の要求事項に適合した、利用者が求める高い品質とサービスを提供するため品質目標を定め定期的に評価し継続的に改善する。

(3)検査部はISO15189の要求事項に適合した品質マネジメントシステムを構築し、要員に伝達することで常に良好な検査業務を実施する。

(4)要員は管理主体が示す品質方針を理解し、定められた品質マニュアルを実践することで臨床検査の品質を維持する。

ISO15189の認定

大崎市民病院臨床検査部は、2019年1月22日に臨床検査の国際標準規格である「ISO15189」の認定を取得しました。

運営体制

令和7年4月1日現在、本院臨床検査技師45人で臨床検査部の業務を担っています。

資格取得状況

| 超音波検査士 | 5人 | 細胞検査技師 | 3人 |

|---|---|---|---|

| 国際細胞検査士 | 3人 | 認定心電技師 | 2人 |

| 緊急臨床検査士 | 1人 | 糖尿病療養指導士 | 2人 |

| 認定病理検査技師 | 2人 | 認定輸血検査技師 | 1人 |

| 認定血液検査技師 | 1人 | 二級臨床検査士 | 11人 |

| 認定心電図専門士 | 4人 |

日本乳がん 検診精度管理中央機構 乳房技術試験A判定 |

1人 |

|

特定化学物質及び 四アルキル鉛等 作業主任者 |

4人 | 有機溶媒作業主任者 | 1人 |

| 化学物質管理者 | 2人 | 保護具着用管理責任者 | 2人 |

| 宮城県肝炎コーディネーター | 1人 |

業務内容

生理検査部門

心電図検査

心臓の活動により生じる電気的変動を記録するもので、不整脈や虚血性心疾患など、心臓に異常がないかを調べる検査です。通常の安静時心電図検査のほかに、運動で心臓への負担がないかどうかを調べるものを負荷心電図検査、24時間の心電図をメモリーに記録し、不整脈や虚血性変化などがないかどうかを調べるのがホルター心電図です。また、24時間の血圧測定を行うホルター血圧検査も行っています。

肺機能検査

肺機能検査は、肺の大きさ、換気能力、気道の異常、肺拡散能力などの呼吸機能をみる検査です。基本検査として肺活量と努力性肺活量検査があり、肺活量検査は肺が一度に取り込める空気の量を測定し、努力性肺活量は息をいっぱい吸い込んだ後に、力一杯息を吐き出し、その勢いを測定します。

気管支喘息の診断を補助する目的で呼気NO(一酸化窒素)測定も行っています。

超音波検査

超音波検査とは、超音波を利用して、肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓や子宮・卵巣・前立腺・膀胱などの内臓、また、乳腺、甲状腺、関節、下肢静脈や下肢動脈、頸動脈などの血管系、心臓の動きに異常がないかどうかを調べる検査です。患者はベッドに仰向けに寝ていただき、ゼリーを塗って、超音波の出るプローブと呼ばれるものを当てるだけですので、痛みを感じることはありません。腹部超音波検査は空腹時に行い、泌尿器超音波検査は膀胱に尿が十分たまってからの検査になります。 心臓超音波検査は心臓の機能検査としては必須の検査で心不全や弁膜症、心筋症、虚血性心疾患などの診断や治療効果判定に用いられています。

脳波検査

脳波検査は、脳から生ずる電位変動を頭皮上の電極から記録するものです。てんかん、脳腫瘍、脳損傷、脳血管障害などの診断に際して、きわめて重要な検査です。頭皮上に電極を装着して、ベッドに横になってもらい、軽く眼を閉じて力を抜いて楽にするだけです。検査は起きているところと睡眠中の脳波を記録するため、睡眠不足で来院されるとスムーズです。起きている状態で眼の開閉や光の点滅を受けたり、深呼吸をしたりします。

検体検査部門

1.一般(尿・便)検査

検査2.jpg)

検査1.jpg)

尿一般検査室は血液・組織以外の幅広い臨床検査材料を取り扱い、検査項目は尿検査(定性・定量)、尿沈渣検査、髄液検査、便潜血検査、穿刺液検査(胸水・腹水・心嚢液など)、関節液検査、寄生虫検査、好酸球検査などを扱っている検査室です。主として尿検査で、採取に痛みや苦痛が伴わず簡単に受けることができる検査です。尿は腎臓で作られて膀胱に貯められ、体外へと排出されるので、腎臓や泌尿器の病態を把握することが可能です。さらに尿中には色々な物質が排出されることから、全身の状態を反映し、尿検査は針のいらない腎生検とも言われています。

尿一般検査室の多くの検査は顕微鏡を使って進められており、細胞形態や機能を考慮し特殊な細胞や病的な成分が見られた場合は臨床側に迅速に報告するよう心がけています。患者の疾患の早期発見・早期治療のため、また、血液検査では分からない疾患が尿などに隠れていることもあり、ほかの精密検査へのバトンを繋げる橋渡し的な役割を担っています。

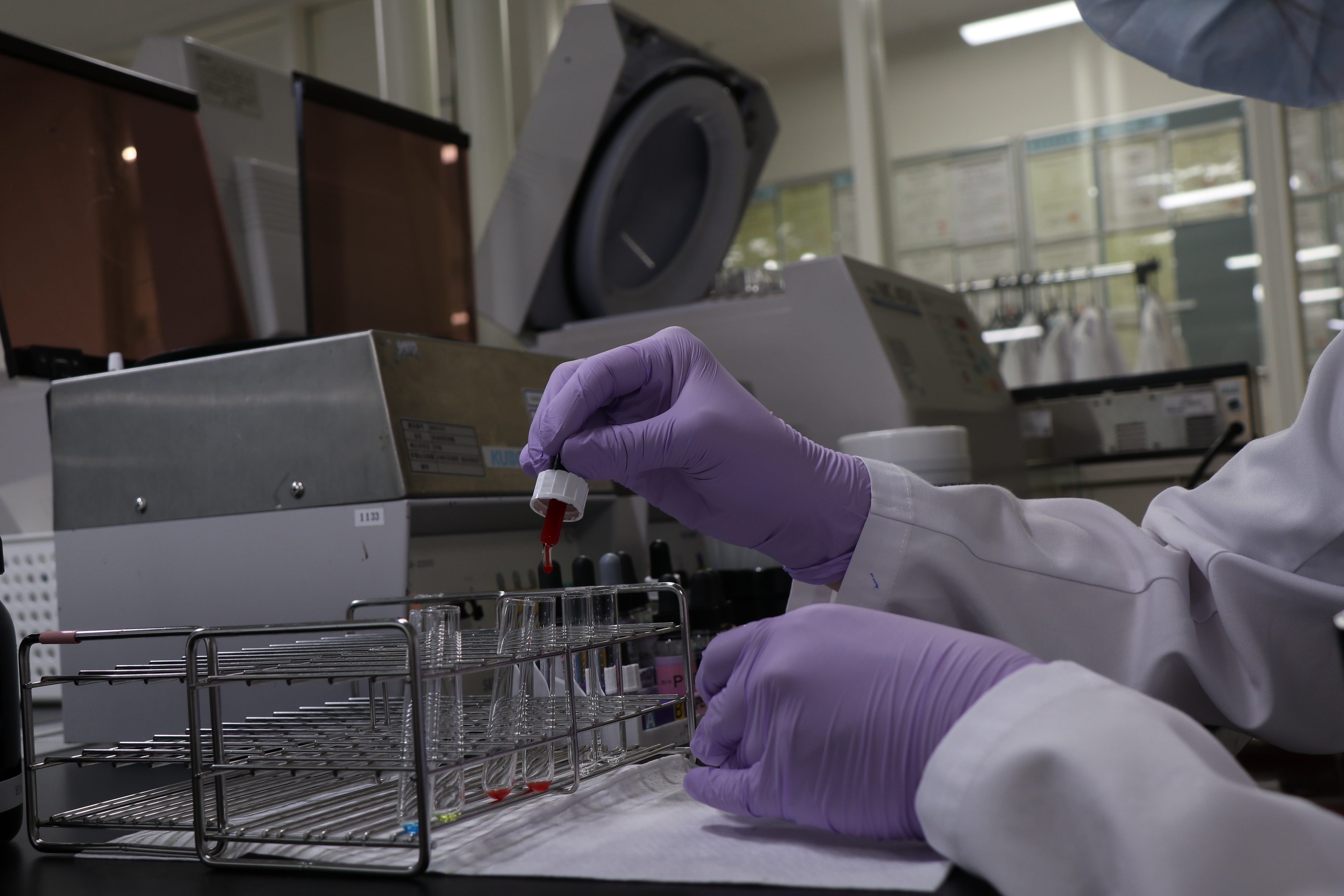

2.血液検査

血液中の細胞(白血球・赤血球・血小板など)の数や形態の検査を行います。赤血球数が出血や生成不良などで減少すると貧血となります。白血球数は風邪やウイルス感染、炎症反応などで値が変動します。血小板数が少なすぎると、出血傾向がみられます。また、顕微鏡を用いての形態観察では、白血病などの血液疾患の発見につながります。凝固・線溶検査では出血や止血機構の異常があるかを検査します。

3.生化学検査

血液中から液性成分(血清)を分離して、酵素、蛋白質、脂質、無機質、糖質などの生化学的成分を測定することにより、肝臓や腎臓など主な臓器の機能異常が推測できます。

自動分析装置の発達で、多くの項目をより早く測定できるようになりました。

4.免疫血清検査

体内に細菌やウイルスが入ると、抗体が産生され、体を守ろうと働きます。免疫血清検査は、血液中に感染によって生じた抗体があるかどうかを調べ、病気を診断する検査です。また、腫瘍マーカー、ホルモンなどの検査も行っています。

5.輸血管理

安全な輸血に必要な検査と血液製剤の管理、供給がおもな仕事です。日勤帯は専従の臨床検査技師を中心に担当臨床検査技師が、休日夜間は、日当直の臨床検査技師が24時間対応しています。

主な検査

-

ABO式血液型 Rh(D)血液型

不規則抗体スクリーニング検査:患者の血漿中に、なんらかの血液型に対する抗体があるか調べる検査

交差適合試験:輸血前に患者と供血者の血液が適合するかどうか調べる検査

不規則抗体同定検査:不規則抗体スクリーニング検査で陽性になった場合、それが臨床的に重要な抗体かどうかを調べる検査

そのほか、輸血に関する検査を実施しています。血液型検査、不規則抗体スクリーニング検査は自動分析器で、交差適合試験、不規則抗体同定検査は試験管法により検査をしています。血液製剤の管理、供給

血液型間違いによる輸血事故防止の一環として、コンピュータによる輸血管理システムを導入しています。このシステムで、血液製剤、アルブミン製剤の入庫、患者への出庫、また輸血歴、不規則抗体の有無といった情報を管理しています。

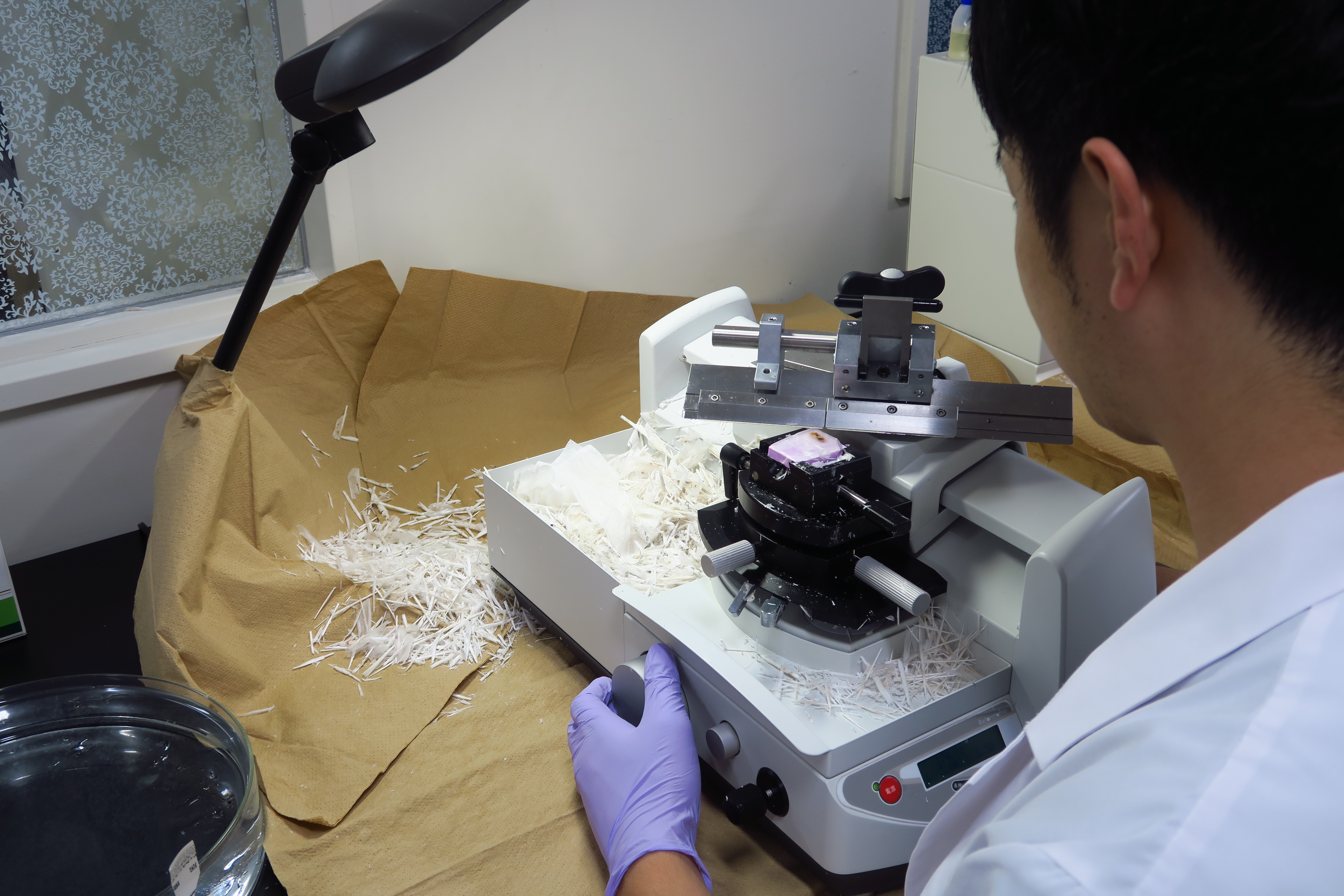

6.病理検査

内視鏡検査で胃の組織を採取し、それがポリープなのか、がんなのかを診断したり、乳房のしこりに針を刺して細胞を採取し、悪性の細胞がないかを調べたりすることがあります。人体は細胞からできており、それらが集まり組織を形成し、組織が集まり胃などの臓器になっています。その細胞または組織レベルで病気を診断するのが、病理検査です。

病理診断は主に、採取された組織を3μm程度にスライスしガラスの上に貼り付け染色したガラス標本=プレパラートと呼ばれるものを顕微鏡で診ることにより診断されます。がんやその他の腫瘍、炎症性疾患などは多くの場合、病理検査による病理組織診断が最終診断となり治療が開始されます。治療が開始された後も、手術によって腫瘍が取りきれているのか、再発はしていないか、また抗がん剤が効いているのか調べるためにも行われます。組織を顕微鏡で見るためのガラス標本は検査技師が作製し、診断は専門のトレーニングを受けた病理医が担当します。

病理検査の種類

病理検査には大きく分けて次のような種類があります。

-

1)病理組織検査

患者から内視鏡などにより採取した組織からガラス標本を作製し、病理組織診断を行います。また、手術で摘出された胃、腸、乳腺などの臓器もどんな腫瘍か、取りきれているのか、リンパ節転移はないかなどを詳しく検査します。2)術中迅速診断

手術前の内視鏡検査や病変から針で採取した細胞による検査だけでは診断がつかない場合があります。この場合、特殊な方法を用いて手術中に組織診断を行います。通常早くて2~3日かかる病理組織診断を、この方法では30分ほどで行うことができ、手術中に良性か悪性かを判断することができます。またこの方法により切除部位や範囲を決定することができ、腫瘍の取り残しなどを防ぐこともできます。当院では病理医不在の場合であっても、光ファイバーで東北大学病院病理部と回線をつないでおり、顕微鏡画像を送ることにより常時術中迅速診断が行える体制(遠隔病理組織診断システム=テレパソロジー)を整えています。3)細胞診検査

組織(固形)の形を成さない液状の検体はそのままガラスに塗られ、細胞検査士と、病理医又は細胞診指導医によって悪性細胞の有無が診断されます。肺がん検診の喀痰(たん)や、子宮がん検診の分泌物、胸水・腹水、乳房・甲状腺から針でとられた検体などは細胞診の検査です。4)病理解剖

病気を治そうという努力にもかかわらず亡くなられた患者の死因を明らかにし、また適切な治療が行われていたかを確認する上でも重要な業務です。病理解剖後も病理‐臨床討論会(CPC)などにより今後の医学の発展につなげていきます。

7.細菌検査

当院の微生物検査室は、認定臨床微生物検査技師制度研修施設に認定されており、4人の臨床検査技師で日常業務を実施しています。生物を相手にする検査なので、休日も当番制で業務にあたっています。

微生物検査室の業務は、大きく分けて、一般細菌検査、抗酸菌検査、迅速検査、院内感染対策の4つに分類されます。

①一般細菌検査

患者から採取した検体(喀痰,尿,便,膿汁,穿刺液等)を用い,感染症の原因と考えられる病原微生物を検出し、その微生物名を同定します。またどの抗菌薬が治療に有効かを検査します。

- 塗抹検査

スライドガラスに検体を薄く塗布し、グラム染色を実施後、顕微鏡で観察します。微生物や炎症反応の有無、また微生物の色調や形態から病原微生物の推測を行います。 - 培養同定検査

採取した検体を目的とする微生物が発育するために必要な栄養を含む培地に塗布します。適切な環境で培養を行うと、約1~2日で培地上にいろいろな形、色をした目に見える大きさの独立した集落(コロニー)を形成します。それらのコロニーを用いて、その微生物の糖やアミノ酸分解能などの生化学的性状を検査し、微生物名を同定します。同定までの日数は微生物の種類により異なります。 - 薬剤感受性検査

同定された微生物に対して、どの抗菌薬が有効かを調べます。いろいろな濃度の抗菌薬の中で微生物が発育するかどうかをみます。微生物が発育することはその抗菌薬が無効であることを示し、発育しないことは有効であることを示しています。この結果より、有効な抗菌薬が患者に処方されます。

②抗酸菌検査

抗酸菌とは、一度染色されると酸やアルコールによって脱色されにくい抗酸性の性質をもつことから命名された細菌で、代表的なものとして結核菌や非結核性抗酸菌などがあげられます。

抗酸菌は発育が遅いものが多く培養に時間がかるため、培養結果がでるのに1~2か月かかります。そのため、塗抹検査や遺伝子検査などを併用することで、迅速な結果報告が可能となります。

③迅速検査

培養法による病原微生物の検出は時間を要しますが、迅速検査は直接検体中の病原微生物の抗原を調べるため、15~30分以内に病原微生物の有無を判定することができます。当院で実施している迅速検査は以下の項目です。

- インフルエンザ抗原

- RSウイルス抗原

- A群β溶血性連鎖球菌抗原

- アデノウイルス抗原

- マイコプラズマ抗原

- クロストリジウムディフィシル抗原・毒素

- ノロウイルス抗原

- ロタウイルス抗原

- 肺炎球菌抗原

- レジオネラニューモフィラ抗原

- エンドトキシン

- β-D グルカン

- ヒトメタニューモウィルス

④院内感染対策

感染管理室と連携し、さまざまな薬剤耐性菌など院内感染の原因となる微生物の検出状況を調査し、院内感染防止に努めています。

臨床検査部 初期研修プログラム

臨床検査部では、病院理念に基づき市民が安心できる医療の提供をするため、初期研修プログラムをとおして質の高い臨床検査技術を習得し市民から信頼される医療人の育成に取り組みます。